Mayaを使えば、自分で考え出したものや、既に存在している2次元のキャラクターを3次元化して自由に動かせます。ではMayaを使ったキャラクターモデリングはどういう風にして作っていくのでしょうか?

今回はMayaを使ったキャラクターモデリングの方法や注意点を詳しくみていきます。

Mayaとは

Maya(マヤ)とは、ハイエンド3次元コンピュータグラフィックスアニメーション制作用のソフトウェアです。1980年代に前身となるソフトが開発されており、エイリアス・システムズの製品として進化を遂げましたが、2005年にAutodesk社に買収されており、現在はAutodesk社の製品として最新版が2023年3月29日にリリースされています。キャラクターのアニメーションやゲーム開発を意識した製品で、自動車メーカーなどがデザインの要素が強い部品の設計のために、Mayaを採用しています。

キャラクターモデリングとは

モデリングとは、広い意味では模型(モデル)の組み立てです。

3次元コンピュータグラフィックスでのモデリングとは、仮想3次元空間上に、物体の形状をそれぞれ作る作業の事を指します。ひとつの面を多角形の集合として表現しながら、目指す物体を構築していく作業です。Mayaでも、3次元コンピューターグラフィックスを制作するために、キャラクターモデリングの構築が重要です。

Mayaの動作環境

最新版のMaya2024の動作環境を確認しましょう。

| オペレーティングシステム(ソフト) | Windows 10 バージョン1809以降

Windows 11 MacOS 13.x、12.x、11.x Linux Red Hat Enterprise 8.8 WS Rocky Linux 8.8 Linux Red Hat Enterprise 9.2 WS |

| Webブラウザ(ソフト) | Apple Safari

Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox |

| CPU(ハード) | 64ビットIntelまたはAMD、SSE4.2命令セットを使用

MacOSの場合、Apple Silicon arm64 または Intel x86 |

| RAM(ハード) | 8GBのRAM(16GB以上を推奨) |

| ディスク空き容量 | 7GB(インストール用) |

| ポインティングデバイス | 3ボタンマウス |

Mayaを使ったキャラクターモデリングの手順

ここからは、実際にMayaを使ったモデリングの手順を確認していきましょう。

モデルデータをチェックする

最初に、モデリングするモデルデータのチェックから始めます。自分で3次元化するためのキャラクターを2次元デザインでモデルを制作するか、もしくはモデラーさんから作ってもらったたキャラクターモデルを手にした場合に、モデルのデータを確認する工程です。特に作ってもらったモデルデータの場合は、元々考えていた物とは異なる場合があるので、しっかりと確認し、修正が必要な時には、2次元のモデルの修正を行います。

大まかなシルエットから作成する

いよいよ2次元のモデルを3次元にする作業を始めます。手順としては2次元でのキャラクター作成同様に、大まかなシルエットから制作するようにしましょう。いきなり特定部分の細かなディティールから作ってしまうと、出来上がった時に全体のバランスがおかしくなる場合が多く、結局作り直しになってしまうことがあるからです。

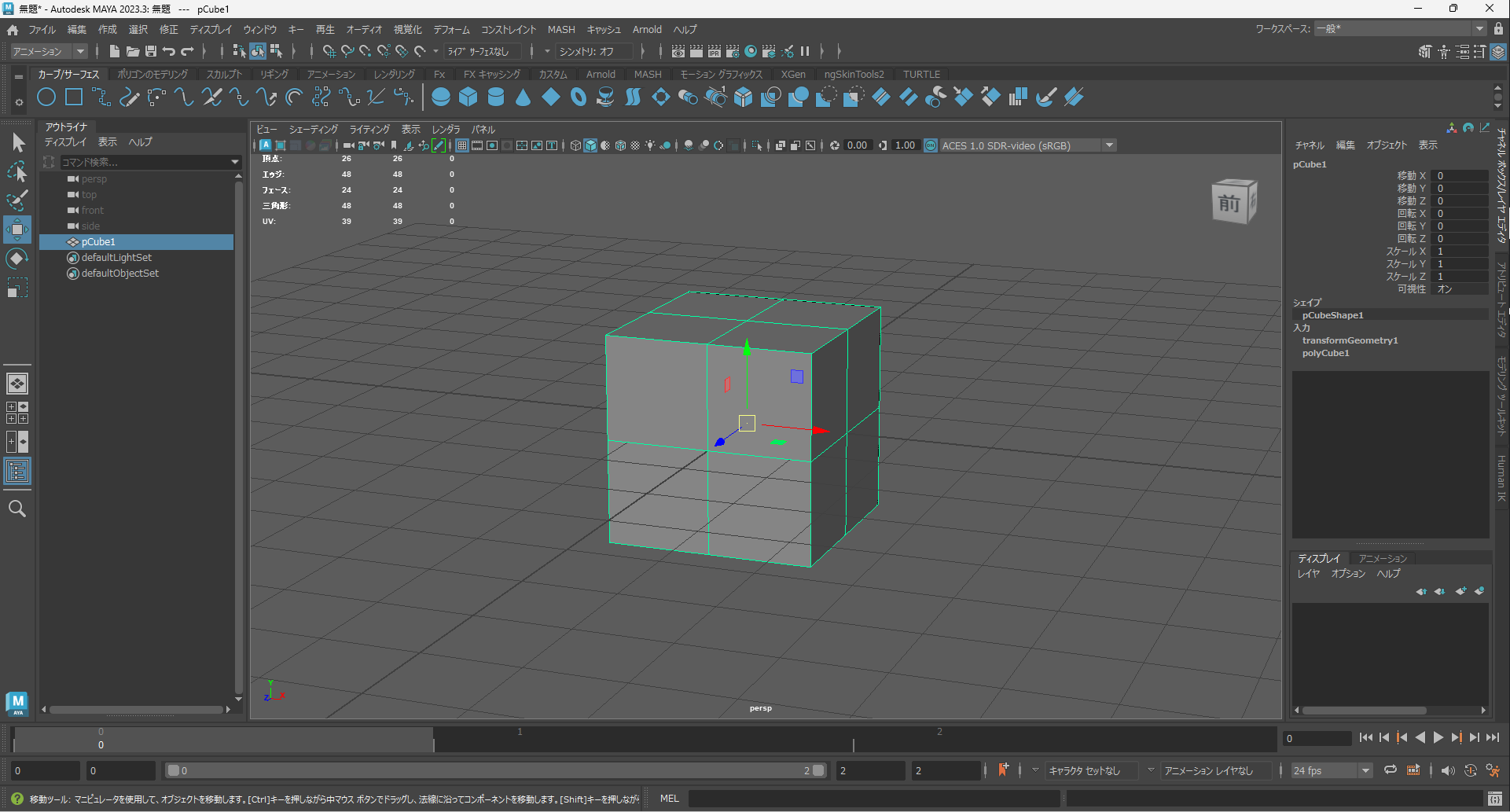

球体ではなく立方体から作成する

可能であれば球体ではなく立方体から作成するようにしましょう。キャラクターの顔は丸いから球体から作ろうという風に考えるかもしれません。しかし、球体はけっこう扱いにくく、例えば上下の部分ではトポロジーが集中している部分があり、実はプロでも扱うのが大変とされている部分です。そのため、はじめてのモデリングでは立方体から作成しましょう。

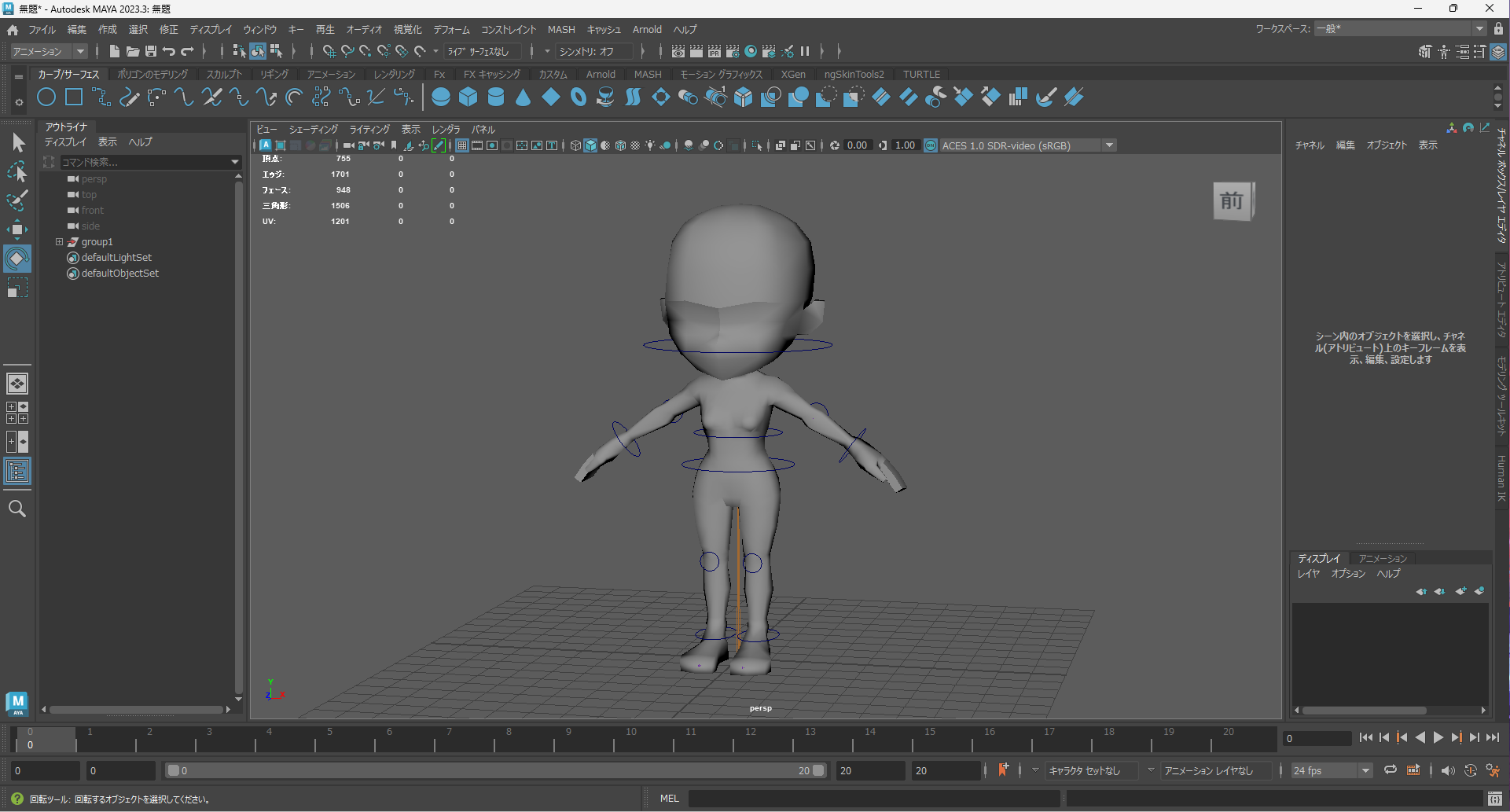

スケルトンを作成する

次に3次元モデルでボーン(骨)とジョイント(関節)に該当するスケルトンを作成していきます。一般的に人のキャラクターをモデリングする場合は、腰の部分からスケルトンを作成していきます。腰を中心に、脚側と胸側に分岐し、さらに胸側から手と頭の部分に分岐させていきます。ここでMirror Jointsというジョイントを反転複製させる機能を使うととても便利です。なぜならば人の体の目や耳、手、脚、胸などの多くのモノは左右対称です。つまり右か左の片方だけ先に配置して、反転複製させると手間が省けます。髪など左右対称になっていない部分はそのあとに配置していきましょう。また関節部分については、少し前寄りにスケルトンを作成すると後の工程で綺麗に仕上がります。

スキニングを行う

骨の配置が終わると、次はスキニングです。これはモデルの塗り作業で、Mayaにある複数の機能でキャラクターに塗り込んでいきます。塗りこんでいきながら最終的には3D上の画面で、確認しながら調整を繰り返します。

FBXで出力する

スキニングと微調整を行い3次元でのモデルが完成したら、後はFBXで出力するだけです。FBXファイルとしてモデリングしたデータが保存されます。

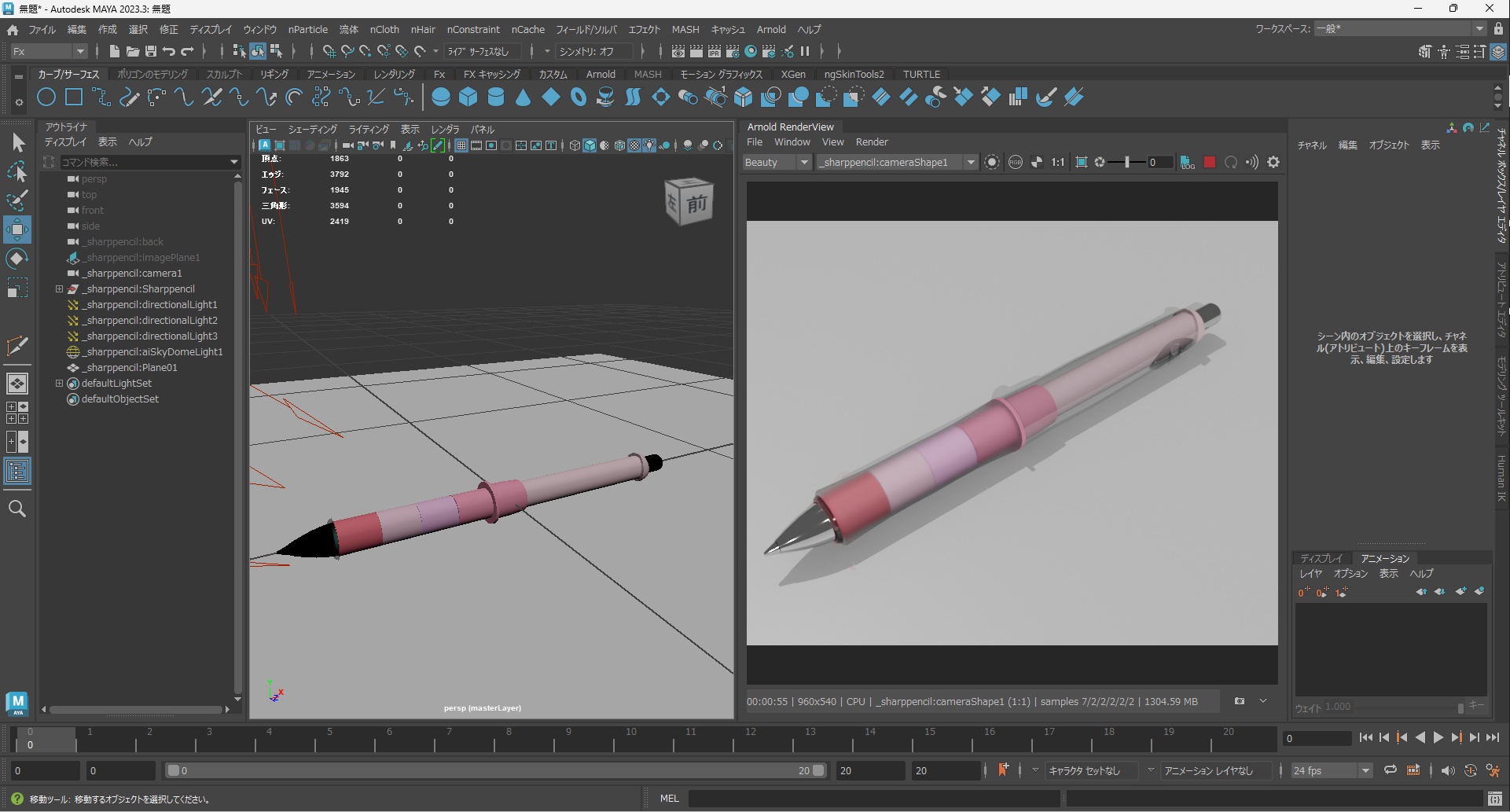

Mayaのレンダリング方法の詳しいやり方はこちらの記事でも解説しています。

Mayaでキャラクターモデリングを行う際の注意点

Mayaでキャラクターモデリングを行う際にいくつかの注意点があります。詳しくみていきましょう。

Mayaのキャラクターモデリングに関する本や動画で学ぶ

Mayaのキャラクターモデリングだけの話ではありませんが、特に初めてチャレンジする場合は、事前に関連書籍で学んでおくことをおすすめします。最近は無料動画も多く出ているので、動画視聴するのも良いでしょう。

最初はとりあえず作ってみる

次に、実際にキャラクターモデリングを始める際に、いきなり難しい動きをするキャラクターを作るのは困難です。最初は本当に簡単に動くキャラクターをデザインして、とりあえず作ってみることをおすすめします。机上とは違い、実際に操作を行うことでMayaの使い方の勉強になります。

デザイン画について側面は補足的に見る

2次元でのデザイン画では、正面、背面、側面という3画面が用意されます。この時の優先順位は正面が最も高く、側面がいちばん低いです。側面の場合は2次元の表現では限界のあることがあり、3次元化した時に整合性に問題がある事が多いからです。そのため、正面と背面のイメージを制作しながら、側面はあくまでも補足的に利用しながらモデリングすると、違和感ない3次元デザインが構築できます。

顔のモデリングについて

キャラクターで最も大事な顔のモデリングについては、最初にデザイン画の顔を正方形のテクスチャとしてプレーンに貼り付けます。それをZ軸方向にプレビューし、そこからマルチカットツールを使って、輪郭にそいながら頂点を打ち、切り抜きを行います。そのあとは、X軸方向からプレビューします。頂点をZ軸移動で横顔の輪郭を決め、輪郭が決まれば必要に応じて頂点数を増やしながら作りこんでいきます。なお一連の作業をするときに移動ツールの移動設定でUV保持にチェックを入れておきましょう。そうすればテクスチャが歪みません。頂点の調整にとても便利です。

何度も行き来しながら質を高める

モデリングは、資料集めで2次元でキャラクターを作って形状を形成し、UV展開、テクスチャ、スキンウエイトと進めるのが一般的です。しかし、各工程の途中でバランスがおかしくなるなどの想定外の事が起こる場合があります。その際に問題点を無視して突き進むのではなく、一度引き返して訂正を加えながら質を高めることが大切です。

見る人がどう感じるかが大事なので、影や錯視を利用する

大まかなシルエットから作りはじめて細部を作っていきますが、ここで重要なのは影や錯視です。それは3次元のキャラクターを見る人がどう感じるかが大事です。人間の特性として、上から光が当たっていると物が盛り上がっていると見え、逆に下から光が当たるとへこんでいると判断します。その錯視の特性を利用して、上から光が当たるように見せると、立体的なキャラクターとして映るようになります。

最後まで作りきることがモデリングで最も重要

当たり前のことですが、モデリングで最も大事なことは最後まで作りきることです。特に初心者で馴れない場合は、最初の工程でつまずくほど難しい場面がありますが、最後まで作らないと、内容がわかりにくいので、諦めてはいけません。そして最後の部分も肝心です。最後の微調整で、バランス、色味調整、陰影の強弱を行ってクオリティを高めることが大事です。

Mayaのキャラクターモデリングのまとめ

Mayaでキャラクターモデリングする際の方法をまとめてみました。2次元のキャラクターを3次元に切り替える際には、どうしても想定外のことが起こりえますので、微調整を行いながら慎重に進めていきます。一方通行的に突き進むのではなく、何度も引き返しながら質の高いモデリングを続けていくことで、見た目にも違和感のないキャラクターが誕生します。

ぜひ今回のモデリング方法を参考に、Mayaでのキャラクター作成に挑んでみてください。